Подписывайтесь на наш телеграм-каналСамые красивые иллюстрации, полезные и интересные статьи, вдохновение и общение |

Эдуард Анатольевич Будогоский (1903-1976)

Эдуард Анатольевич Будогоский (1903-1976)

График, художник-иллюстратор.

Художник родился в 1903 г. Образование получил на графическом факультете Академии художеств (позднее ВХУТЕМАС), где в ту пору преподавали М. Добужинский, В. Замирайло, В. Конашевич, Е. Кругликова, Д. Митрохин. Специализируясь на ксилографии, Будогоский обучался у П. Шиллинговского, который, однако, не оказал на него решительно никакого воздействия. Будогоский избежал и влияния В. Фаворского, и А. Кравченко, чье творчество ему глубоко импонировало, и В. Лебедева, помощником которого в Детгизе он проработал восемь лет. Далек он был и от известной группы граверов — Н. Бриммера М. Орловой-Мочаловой С. Мочалова, Н. Фандерфлит, с которыми учился и был тесно связан. Черты ленинградской ксилографии, конечно, угадываются в работах Будогоского - в утонченной, несколько узорной манере, в большем тяготении к плоскостности, чем к объемности, — но не более того. Он всегда был сам по себе — ни на кого не походил, ни к кому не примыкал, ни за кем не следовал. Да и за ним никто не смог бы пойти — так остро индивидуально его творчество.

Сформировался Будогоский довольно быстро. Если первая книга, проиллюстрированная в 1927 г., была еще робкой, полуученической, то уже в 1930 г. в нескольких книгах он обнаружил себя как мастер зрелый и совершенно оригинальный. С того момента Будогоский работал и много и плодотворно. До конца 30-х гг. он проиллюстрировал и оформил около тридцати книг.

Будогоский не «оформитель». Он исполнил ряд обложек — они превосходны, но привлекательность каждой из них не в общем образном и композиционном строе, а в изобразительном мотиве, который всегда играет главную роль и решается как откровенная иллюстрационная вставка, дополняемая надписью. Будогоский — прежде всего и более всего иллюстратор. И иллюстратор своеобычный, его произведения и самый характер труда далеки от устоявшихся и в общем справедливых представлений об искусстве иллюстрации.

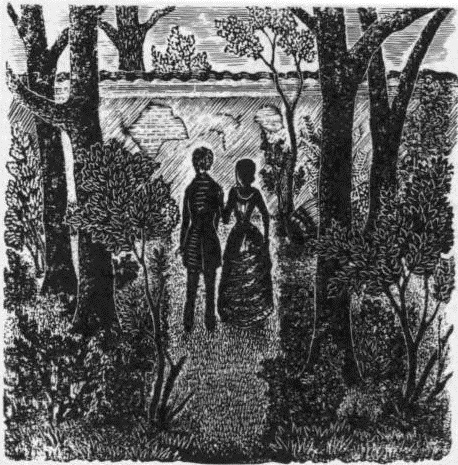

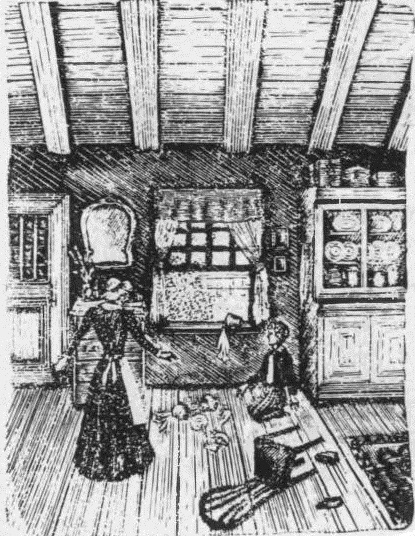

Иллюстрация. Ч. Диккенс. Большие ожидания. Л., Детгиз, 1935Будогоский сам называет авторов, близких ему: Диккенс, Твен, Олдрич. Характерно само соединение двух великих писателей с третьим, давно забытым: это подлинное родство, не знающее рангов. Действительно, «Большие ожидания» (1935), «Приключения Тома Сойера» (варианты 1935 и 1940 гг.) и «Воспоминания американского школьника» (1930) — лучшие произведения художника.

Иллюстрация. Ч. Диккенс. Большие ожидания. Л., Детгиз, 1935Будогоский сам называет авторов, близких ему: Диккенс, Твен, Олдрич. Характерно само соединение двух великих писателей с третьим, давно забытым: это подлинное родство, не знающее рангов. Действительно, «Большие ожидания» (1935), «Приключения Тома Сойера» (варианты 1935 и 1940 гг.) и «Воспоминания американского школьника» (1930) — лучшие произведения художника.

К названным именам непременно следовало бы прибавить имя Л. Будогоской (сестры художника), одной из интереснейших детских писательниц, почти все книги которой художник иллюстрировал: и «Санитарки» (1931), и «Нулевки» (1933), и «Повесть о фонаре» (1936), и, наконец, «Повесть о рыжей девочке» (1939), в рисунках к которой он успешно соревновался с более ранними иллюстрациями Петра Соколова. Любимые писатели Будогоского в большинстве — зарубежные и несовременные, но это вовсе не говорит о пристрастии художника к материалу в какой-то мере экзотическому. Как раз наоборот. Будогоский удовлетворяется самыми общими географическими, этнографическими и историческими признаками, да и их старается по возможности сгладить, снять с них налет необычности, приблизить к нашему восприятию.

Маленькие деревянные домики и дощатые заборы почти неотличимы друг от друга в его иллюстрациях не только к Твену и Олдричу, чьи герои — ровесники и соотечественники (иные гравюры из этих двух книг могли бы поменяться местами), но ик Диккенсу, и к Будогоской. А в них, в этих домиках и заборах, угадываются приметы обыкновенного дачного поселка на Карельском перешейке под Ленинградом, вроде того, который он показал в гравюрах к «Джиахону Фионафу» Е. Верейской (1930).

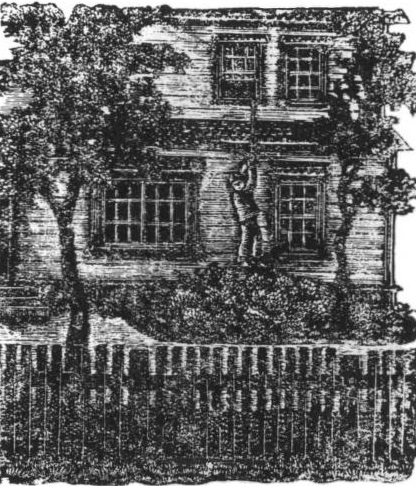

Будогоский легко пренебрегает многим из того, что обычно занимает иллюстратора. Он редко старается дать нам точное представление о Иллюстрация. М. Твен. Приключения Тома Сойера.

Л.. Детгиз, 1935 своих героях — об их характерах, психологических состояниях, порой даже о внешности. Они обрисованы общо и как бы «не в фокусе» внимания. Не случайно большинство его иллюстраций построено на общих планах (средние, а тем более крупные — редки), когда сколько-нибудь детальная характеристика человека и не очень возможна, и не очень нужна, потому что главным становится не характер человека, а его взаимоотношения со средой, та атмосфера, которая этими взаимоотношениями возбуждается.

Иллюстрация. М. Твен. Приключения Тома Сойера.

Л.. Детгиз, 1935 своих героях — об их характерах, психологических состояниях, порой даже о внешности. Они обрисованы общо и как бы «не в фокусе» внимания. Не случайно большинство его иллюстраций построено на общих планах (средние, а тем более крупные — редки), когда сколько-нибудь детальная характеристика человека и не очень возможна, и не очень нужна, потому что главным становится не характер человека, а его взаимоотношения со средой, та атмосфера, которая этими взаимоотношениями возбуждается.

Будогоский не стремится к изобилию и многообразию мотивов. Он идет не вширь, а вглубь. Решительно сужая круг изображаемого и выражаемого, он побуждает наше внимание проникать в сокровенность явления, не задерживаясь на его поверхности. Постоянство его симпатий так сильно, что некоторые излюбленные мотивы он не боится переносить из книги в книгу (если это позволяет литературный материал) и упорно варьировать в своих станковых работах. Самые эти мотивы немногочисленны. Прежде всего лес, но не всякий лес, а именно характерное сочетание мощных, немного мрачных стволов деревьев с причудливым узорным плетением трав и кустов (в контрастности этого сочетания соединились противоположные стороны отношения человека к природе). И человеческое жилье, опять-таки не всякое жилье и уж, конечно, не городское (Будогоский не урбанист), а все те же деревянные домики и заборчики, естественную дощато-

тесовую фактуру которых художник передает с видимым наслаждением. Не то сельские, не то дачные, не то провинциальные места: тихая и скромная жизнь вдали от суеты, рядом с природой.

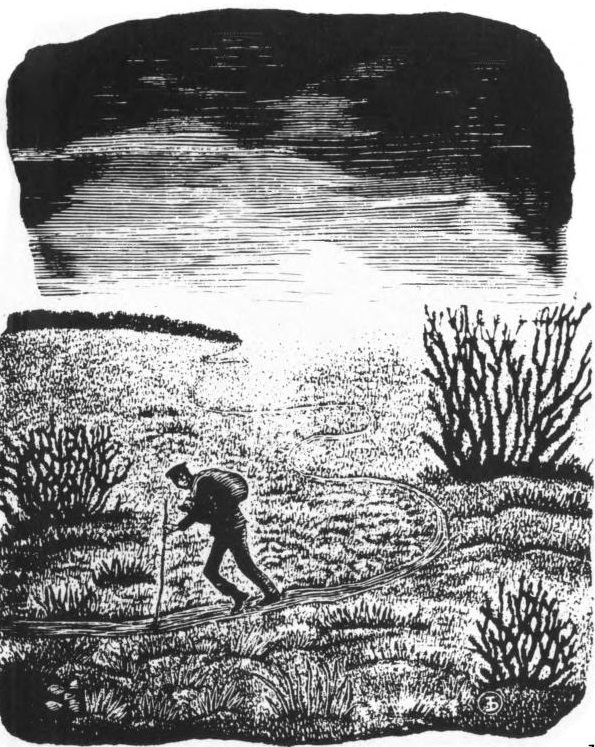

Иллюстрация. Т. Олдрич. Воспоминания американского школьника.

М.—Л., ГИЗ, 1930Будогоский — с разного рода оговорками, — быть может, прямой потомок сентименталистов, чудом оказавшийся в нашем веке. Идеал его искусства — теплый свет, льющийся из окна уютного домика в непогоду. Ливни, бури, порывы ветра, раскачивающего деревья, облака, несущиеся по хмурому небу, — все эти явления грозной стихии, так часто возникающие в его гравюрах, нужны ему не сами по себе, а лишь для того, чтобы мы сильнее ощутили очарование и трогательность простого человеческого бытия. И у Диккенса ему дороги не гротескные характеры, но атмосфера уюта, и у Твена — не острая насмешка, но мягкий юмор. Потому-то так удались ему иллюстрации к прозрачно-чистому «Тому Сойеру».

Иллюстрация. Т. Олдрич. Воспоминания американского школьника.

М.—Л., ГИЗ, 1930Будогоский — с разного рода оговорками, — быть может, прямой потомок сентименталистов, чудом оказавшийся в нашем веке. Идеал его искусства — теплый свет, льющийся из окна уютного домика в непогоду. Ливни, бури, порывы ветра, раскачивающего деревья, облака, несущиеся по хмурому небу, — все эти явления грозной стихии, так часто возникающие в его гравюрах, нужны ему не сами по себе, а лишь для того, чтобы мы сильнее ощутили очарование и трогательность простого человеческого бытия. И у Диккенса ему дороги не гротескные характеры, но атмосфера уюта, и у Твена — не острая насмешка, но мягкий юмор. Потому-то так удались ему иллюстрации к прозрачно-чистому «Тому Сойеру».

Человек в гравюрах Будогоского поверхностному наблюдателю может показаться низведенным до детали, до стаффажной фигурки. На самом же деле, человек в них — мера и цель. И природа, которой отведено такое большое место в его работах, увидена и оценена человеком и вне этого не имеет собственного смысла.

Будогоский — лирик. Не только в том бытующем узком понимании, которое разумеет задумчивую мечтательность, поэтичность, но и главным образом в том, которое переносит центр тяжести с изображаемого на выражаемое, имеет главным предметом внутренний мир автора, олицетворенного лирическим героем. Единственный и подлинный герой Будогоского — герой лирический. Хорошо ощутимы его чистота, поэтичность, душевная мягкость, доверчивость и, наконец, простодушие — качество в наши дни редчайшее и оттого вдвойне драгоценное.

Простодушием взгляда на мир определено и острое формальное своеобразие работ Будогоского, давно обратившее на себя внимание критики и дававшее повод приписывать художнику подражание примитивистам. Суждение, легко напрашивающееся, но поспешное. Будогоский чужд всякой стилизации. Система выразительных средств выросла в его творчестве как естественное продолжение строя чувств и мыслей — того, что составляет сущность художника. Отсюда и пренебрегающее прямой перспективой решение пространства, будто опрокинутого на зрителя, которое позволяет как на ладони показать все, что нужно художнику, и сочетает противоречащие друг другу точки зрения так смело, как это могут только дети. Отсюда и тщательная выделанность и перечислительность деталей, словно художник поставил целью очертить каждую видимую им травинку и каждый видимый листок, не заботясь о пресловутой «обобщенности». Отсюда и своеобразнейшая манера Будогоского — доверчивое следование за многообразием природных форм и фактур и одновременно своевольное и упоенное ритмизирование их, превращение в пленительный узор, некую самодовлеющую драгоценность.

Не отсюда ли интимное очарование гравюр Будогоского — качество такое редкое в высоком, но несколько холодноватом искусстве ксилографии?

Гравюра на шмуцтитуле. Д. Левин. Литхово. Л., Детгиз, 1936Речь идет о гравюрах, но иллюстрации Будогоского бывали исполнены и пером, и акварелью, и карандашом, только по скудным цинкографским репродукциям в затрепанных книгах. Многие десятки оригиналов вместе с гравированными досками погибли в годы войны.

Гравюра на шмуцтитуле. Д. Левин. Литхово. Л., Детгиз, 1936Речь идет о гравюрах, но иллюстрации Будогоского бывали исполнены и пером, и акварелью, и карандашом, только по скудным цинкографским репродукциям в затрепанных книгах. Многие десятки оригиналов вместе с гравированными досками погибли в годы войны.

Война стала рубежом в его творческой судьбе. Художник подобного типа более чем кто бы то ни был нуждается в бережном и внимательном отношении. В. Лебедев, долго руководивший художественной частью ленинградского Детгиза, высоко ставил и понимал прекрасное искусство Будогоского, казалось бы, такое непохожее на его собственное.

Среди книг, над которыми работал Будогоский, попадались всякие — и проходные, и необязательные, — но главное место занимали темы, близкие художнику. Однако уже перед войной число книг заметно сократилось, а тематика их оказывалась все более пестрой и случайной. Все чаще ему, иллюстратору по преимуществу, заказывали не иллюстрации, а внешнее оформление — иногда даже для книг с иллюстрациями других художников.

После войны обстоятельства сложились так, что его тонкий лирический талант долго не мог найти себе применения. Его специфическая манера не вязалась с распространенными тогда представлениями догматического толка о реализме; сказывалось и сильное в те годы предубеждение против ксилографии. И в Ленинграде, и в Москве, куда Будогоский переехал в середине 50-х гг., предлагаемая ему работа чаще всего сводилась к чисто декоративному оформлению книг самого случайного для него содержания. Результаты мало удовлетворяли его самого и мало говорили о том, что он в состоянии сделать. Художник большую часть времени стал отдавать промышленной графике.

Талант его не пропал втуне: и в этой области творчества он сумел оставаться самим собой, работать вразрез с господствующими в промышленной графике модными представлениями, сохранять присущую ему тонкую графическую культуру. Однако в книге он уже не создал ничего, способного стать в один ряд с чудесными произведениями 30-х годов.

Э. Кузнецов, Искусство книги : Выпуск 9 (1979)